他是一個極其矛盾的男人,既高尚尊貴又齷齪卑賤,既令人振奮又使人震驚,既狂傲自大又靦腆羞怯。他堪稱人中豪杰,同時又是一個卑鄙小人。他兩面三刀、荒唐至極,卻又卓爾不群。他超凡的個人魅力、鋼鐵般的意志和過人的智慧無疑成就了美國天賦異稟的軍人。萬夫莫敵的他擁有22枚獎章(其中有13枚都是為了表彰他的英雄事跡),大概足以超越美國歷史上的任何一位大人物。

在他英勇無畏、堅定剛毅的硬漢外表之下,其實還隱藏著桀驁不馴、急躁敏感、常常泣下沾襟的一面。他渴望公眾的贊譽,卻因得罪新聞界而不得人心。“二戰”結束之后,他對于戰敗的日本表現得十分寬容,卻因兩位日本將軍與他作對而處決了他們。20 世紀40 年代,他憑借在堪培拉、馬尼拉和東京的戰役東山再起,成為民族英雄,但從未在華盛頓政壇中出人頭地。

在丘吉爾眼中,他是一名“戰果輝煌的指揮官”;在蒙哥馬利看來,他是“二戰”時期美國“無畏的戰士”;對于阿蘭·布魯克子爵來說,他可謂是“戰爭催生出來的偉大的將軍和軍事家”。在美好的年華里,他為我們描述了一段跨越了整個世紀的傳奇,而那才是他應該被我們銘記的模樣。這段傳奇開篇于血雨腥風的1863 年,萌芽在田納西州一座戰火紛飛的山坡上。

海報:

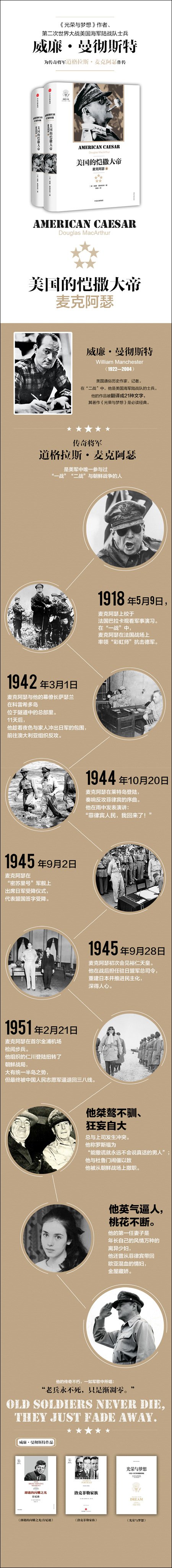

“光榮與夢想·人物卷”收官大作!詳述美國五星上將道格拉斯•麥克阿瑟傳奇一生的恢宏巨著!

他是軍裝界的教父,一件普通的軍裝穿在英氣逼人的他的身上,就成了個性、時尚和格調的象征。松垮的軍帽、長長的圍巾、夾緊的馬鞭、飛行員墨鏡和造型各異的玉米煙斗都是他的時尚利器,成就了“二戰”一代型男。

他是愛做秀的能手,無論何時何地,都要光芒四射。從被迫撤離菲律賓時放的那句狠話“我會回來的”,到涉水登陸萊特島、“密蘇里”號日本投降儀式上用五支鋼筆簽下自己的大名,再到戰后據日時期習慣性的叉腰動作,他永遠都是鏡頭追逐的焦點。

20世紀初,剛剛晉升為中尉的他便奔赴菲律賓,而后又作為上尉征戰于墨西哥,最終以將軍的身份參加了三次大型戰爭。

他就是道格拉斯•麥克阿瑟,而他之所以被人們銘記,是因為他是一個真正的士兵。他又不僅僅是一個士兵。因為他為美國人展示了一個佼佼者的生活應該是什么樣的,并為榮譽、無畏和理想主義等概念灌注了新的意義。他肩上的五星勛章所見證的偉績足以讓他那些卑劣自私的缺點都變得無關緊要。

"他是一個極其矛盾的男人,既高尚尊貴又齷齪卑賤,既令人振奮又使人震驚,既狂傲自大又靦腆羞怯。他堪稱人中豪杰,同時又是一個卑鄙小人。他兩面三刀、荒唐至極,卻又卓越超群。沒有哪個軍人能比他更令人捉摸不透、讓人生氣。他浮夸、專橫、決絕,如同羽翼鮮亮的火烈鳥一般頑固不化,還試圖用詭譎而幼稚的把戲來掩蓋自己的錯誤。然而,他超凡的個人魅力、鋼鐵般的意志和過人的智慧無疑成就了這個國家最具天賦的軍人。萬夫莫敵的他擁有22枚獎章(其中有13枚都是為了表彰他的英雄事跡),大概足以超越美國歷史上的任何一位大人物。在戰場上,他是視死如歸的鐵血男兒,屢次將自己故意暴露在敵人的槍口之下。20世紀初,剛剛晉升為中尉的他便奔赴菲律賓,而后又作為上尉征戰于墨西哥,最終以將軍的身份參加了三次大型戰爭。盡管如此,他的部下依舊輕蔑地稱他為“防空洞里的道格”。

雖然他篤信仁慈的上帝,卻似乎只崇拜自己。他從未去過教堂,不過每天都會研讀《圣經》,并將自己視為基督教世界中最偉大的兩大捍衛者之一(另一位是教皇)。然而,每一個寫著“麥克阿瑟”名字的閃光點背后都有一個與之對應的弱點。在他英勇無畏、堅定剛毅的硬漢外表之下,其實還隱藏著桀驁不馴、急躁敏感、常常泣下沾襟的一面。他渴望公眾的贊譽,卻因得罪新聞界而不得人心。“二戰”結束之后,他對于戰敗的日本表現得十分寬容,卻因兩位日本將軍與他作對而處決了他們。20 世紀40 年代,他憑借在堪培拉、馬尼拉和東京的戰役東山再起,成為民族英雄,但從未在華盛頓政壇中出人頭地。他厭惡不公,卻釋放了與敵軍沆瀣一氣的菲律賓貴族。他不但拒絕派兵討伐在戰場上起義的“虎克黨”,還表示自己若是菲律賓農民,肯定也會參加“虎克黨”起義軍。任盟軍駐日最高統帥期間,他延續了親日路線,將公民自由、工會、女權平等概念引入了日本,并選取埃德溫•賴肖爾的理念,在日本推行更加徹底的土地改革。與此同時,他還成了美國反動派的傀儡。盡管他將整個人生都獻給了軍隊,卻在臨終之前坦言:“我百分之百不相信戰爭。”在他領導的戰役中,他格外珍惜士兵的生命(從澳大利亞戰役到日本宣布投降日,他的部隊傷亡總數還不及阿登戰役一戰多),可他麾下的士兵卻絲毫不為之所動,仍在無情地嘲笑著他。

他肯定是一個偏執狂,心中憎恨著這一整塊大陸:歐洲。然而, 歐洲人卻并不理解這是為什么,只知道他為自己的蘇格蘭血統感到無比自豪。1918 年,作為將軍的他因在法國戰場上英勇善戰而一舉成名。他在政治方面的才能頗有俾斯麥的風范,戰斗風格卻不似西點軍校,倒是更像英國桑赫斯特皇家軍事學院和法國圣西爾軍校。夏爾•戴高樂比任何一個美國人都了解他,而英國人則被他弄得眼花繚亂。在丘吉爾眼中,他是一名“戰果輝煌的指揮官”;在蒙哥馬利看來,他是“二戰”時期美國“最好的戰士”;對于阿蘭•布魯克子爵來說,他可謂是“戰爭催生出來的最偉大的將軍和最卓越的軍事家”。然而,對于亞洲的沉迷(他認為亞洲是他的天下)卻令他幾近病態地妒忌美國政府對于歐洲大陸的偏袒。也正因如此,本性多疑的他堅信所有的歐洲國家,尤其是英國,都想要密謀反對他。就連五角大樓也參與其中,成了這個陰謀中的一分子,而喬治•馬歇爾(盡管他私下里并不喜歡麥克阿瑟,但仍稱他是“我們最杰出的將軍”)似乎就是主要嫌疑犯。不過,麥克阿瑟總是深不可測。也許他這一刻還滿懷惡意,不一會兒便又會變得寬宏大度。除了其他一些方面之外,他這個人可以說是極端狡詐的。

他似乎和別人需要朋友一樣需要敵人,而他的行為也確保他總是不乏足夠的敵人。另一方面,他對于愛的需求也是十分強烈的。自從年少時起,他就十分崇拜自己的父親。和后來的他一樣,父親也曾經是一名將軍,還曾榮獲國會榮譽勛章。相比之下,他與自己那位專橫的南方母親之間的關系則更為復雜。與富蘭克林•羅斯福以及阿德萊•史蒂文森相似,他也出身名門,卻是專橫式母愛的受害者。他過分依賴母親,并在母親的要求下長成了一個毫無憐憫之情、滿懷野心壯志的人。在他考上西點軍校之后,平克妮•麥克阿瑟也跟著搬去了西點軍校—從柯蕾妮酒店向外望去,她可以看到自己兒子房間里的燈光,從而知道他是否仍在學習。后來,她還給他的長官寫過不少荒誕滑稽的書信,要求對方提拔他,這著實傷害了他的自尊心。

他的第一段婚姻是對母親的一次公開反抗:他迎娶了一位性感的離異女子。平克妮拒絕出席婚禮,而這段姻緣也不出所料地以分手告終。再婚之前,他包養了一位長相精致的歐亞混血情婦,并先后將她安置在了菲律賓以及華盛頓第16 街上的一處酒店公寓中,還送了她不少禮物和大量蕾絲禮服裙。不過,他從未給她買過雨衣, 因為他告訴她,她不需要雨衣,她的責任就是躺在床上。最后,她還是背叛了他。由于害怕母親發現這個情婦的存在(那時候的他已經54 歲了,而且已然成為一名四星上將),他于1934 年的平安夜委派另一名軍官到威拉德酒店的夾樓中用一捆百元美鈔收買了那個姑娘。在兩段驚天動地的浪漫愛情受挫之后(也就是他的母親去世后不久),他開始大張旗鼓地追求自己的第二任妻子—成就了一段富有詩意的佳話。她和他們 的孩子成了他無與倫比的幸福之源。就這樣,他成了一位全力以赴的父親,卻依舊和麥克阿瑟家族里的其他人一樣不懂得放手。最終,他那令人窒息的父愛給兒子的靈魂蒙上了一層陰影。

威廉·曼徹斯特(William Manchester)

美國著名通俗歷史作家、著名記者。肯尼迪總統密友,多次為其撰寫講稿。他的經典著作《光榮與夢想》濃縮了美國1932-1972年的40年豐富歷史,引進中國后,影響深遠,成為無數人必讀的經典著作之一。曼徹斯特的主要著作還有《克虜伯的軍火》《總統之死》《最后的雄獅》等,他的作品被翻譯成21種文字和盲文。

第七章 身居高位 1944~1945

在理論上,麥克阿瑟是高尚的,甚至是慈悲的。作為一個仁慈的獨裁者,他同情農民,痛斥外居的地主,認可社會立法—當然是在這些法規不屬于社會主義范疇的前提之下。然而,若是那些壓迫者是他的朋友,他的立場就不太一樣了。如今,他正面對著通敵賣國者的問題。他與奧斯梅尼亞之間的疏遠以及他無法“與其合作”的自我感覺進一步加深了局勢的復雜化。畢竟奧斯梅尼亞是共和國的總統。

第八章 最后一崗 1945~1950

杜魯門總統未與身旁參謀商榷,就任命了麥克阿瑟為盟軍駐日最高統帥。事后他也會后悔這一決定,但在太平洋戰區的美國老兵和自由主義理論家看來,將軍無疑是個熱門人選。如果民意調查可信的話,這位新的盟軍駐日最高統帥已經成為1945年盛夏美國人心目中最崇拜的英雄之一,僅次于艾森豪威爾。他本人顯然也很享受自己作為日本總督的角色,稱其為“戰神賦予老戰士的最后一份禮物”。

第九章 日落的槍聲 1950~1951

在新的戰爭剛剛打響的那幾個小時里,他的心緒總是奇怪地起伏不定。面對新的挑戰,他變得興高采烈。最近才在東京停留過的喬治•馬歇爾認為最高統帥比上一次相見時“蒼老了許多”,可如今拉里•邦克卻發現他“精神煥發……就像一匹重新披上馬具、拉動救火車的馬”。另外一位副官認為將軍“年輕了10 歲”,而西博爾德則評論道:“盡管將軍年事已高,但看上去還是那么的急不可耐。”

第十章 召回 1951

在總統與將軍的論戰中,最常被提起的就是“軍事思想”。這種東西是真實存在的,只不過在麥克阿瑟的身上遍尋不著。擁有軍事思想的人往往都是直率遲鈍之輩,相信戰爭是不可避免的,不喜歡空想。將軍認為戰爭可以并且應該被廢除。然而,只要戰爭持續存在,他就會從浪漫、神秘和宗教的角度去看待它—如同一個摩尼教教徒在基督教和偽基督之間掙扎。塞繆爾•P. 亨廷頓寫道:“職業軍人存在于一個灰色的世界中。麥克阿瑟的宇宙非黑即白,充滿了喧囂和碰撞的色彩……相比尚武精神,麥克阿瑟更喜歡好戰精神。”

第十一章 葬禮的安息號 1951~1964

麥克阿瑟過分美化了自己的葬禮。他當然要為這場儀式悉心籌劃(凡事都要經過細致的策劃),但他的指令,從美軍的棺材到沒有任何勛章的襯衫,都低調得不像他的風格。故意為之的樸素風格讓人不禁心生懷疑。先他4 個月去世的肯尼迪總統曾經勸他,他需要“一場與他相配的國葬”, 由西點軍校的學員們來擔任顯著角色。聽了這一席話,將軍笑著答道: “的確,我也想要看到那樣的場面。”

致 謝

紀念堂被人們奉為了圣祠。門外立著一座活靈活現的麥克阿瑟雕塑;室內則擺放著大量值得紀念的收藏品:獎章、煙斗、手杖、旗幟、寶劍、帽子、墨鏡,甚至連他5 年間往返第一大樓乘坐的黑色豪華轎車也被收入其中。他的共濟會會員徽章也在里面,還有他第一大樓辦公室書架上立著的縞瑪瑙鐘表、描繪他生平的漫畫、彩虹師臂章、他于1914 年前往韋拉科魯斯執行任務時攜帶的手槍、麥克阿瑟家族遺留下來的盾形紋章和格子呢。類似的展品還有很多。如果這些墻壁能夠說話,身處其中的人一定會感覺它們會說出什么令人驚訝的話來。

然而,令人感到好奇的是,這些遺物似乎全都不太重要,缺失了這個男人的精神。他不僅僅是一個自吹自擂、矯揉造作的人。他無疑喜歡裝腔作勢,但他的手法掩蓋的卻不是他的弱點,而是強大的力量。和同樣喜歡高視闊步的林登•約翰遜一樣,他永遠也不會說服自己去相信別人能夠毫不畏懼地注視他赤裸裸的權力。于是,這兩位君主都穿上了不得體的衣服,直到全國上下的旁觀者得出結論, 他們的身上除了華而不實的演出服之外什么也沒有。

麥克阿瑟之所以能在亞洲廣受好評,是因為東方人知道該如何私下窺視復雜的外表,找出一個人隱藏的本質。他們重視詭計,意識到它既能掩蓋榮譽也能掩蓋恥辱;他們尊重一個看上去不如自己的人,一個想要把最好的自我保留給自己的人。對此深有體會的赫拉克利特說:“一個人的性格決定他的命運。”麥克阿瑟的命運是超凡脫俗的,因為他的性格就是超凡脫俗的。困難在于為他的本質下定義。他總是令人難以捉摸,而此時就更是令人倍感困惑了。

也許這個男人人生的精華存在于那些無法被諾福克博物館這樣的地方保存和展示的畫面中。如果有可能回顧他的一生,那些光芒可能會閃爍不定,每一道都散發著短暫卻又赤裸的光芒,通過窺見在他身上發生的事情來展示他即將變成什么樣的人。在某種意義上,尤其是就他的事例而言,每個人都是過去的自己的集合。如果一個人以沃爾特•里德陸軍醫療中心為起點回顧麥克阿瑟的一生,像倒轉的電影膠卷般層層剝開昔日的時光,讓膠卷轉回從前,將軍會經歷不平靜的退休,然后深陷公然反抗杜魯門和被困朝鮮半島無望的僵局,最后治理戰后的日本。這樣一來,勝利就會被認為是他在赴日擔任接任統治職責的那些年間(也就是他與裕仁的軍隊展開無畏奮戰的日日夜夜),進化而來的。反過來,播撒在他曾奮力抵抗的巴丹半島上的勇氣之種則來源于他在兩次世界大戰之間的那份期待、阿戈訥的污泥和恐懼,還有在此之前長時間身陷險境的磨煉。

但最為寶貴的一瞬間是幾束過于私密而無法在歷史的寬屏上公開的光芒—盡管那些懷疑已經成為過去,就像是等待被軍旗召喚的退伍軍人。在這里,倒退的影響會喚起太平洋上那些已然被液化的回憶:一組由許多聲響組成的聲音—遙遠的波浪分分合合,錨鏈猛地墜入水中的聲音,希金斯登陸艇上吊柱轉換的吱嘎聲。被彈殼撕碎的棕櫚樹葉鋸齒狀葉片映襯著黎明時分荒涼的熱帶地平線的畫面,士兵們笨拙地沿著貨船的網兜下墜的畫面,美軍士兵的軍靴在敵方的海岸上匆忙跑過的畫面,還有戰場上古怪的灰白,仿佛薄霧已經褪盡了所有的顏色;他一次又一次公然蔑視狙擊手時內心回想起的令人作嘔的恐懼感;剛剛熨燙過的卡其裝散發出來的糨糊味道;他在科雷希多島遭到轟炸時懷抱住被嚇壞了的兒子時的那份溫柔;他躺在瓊的懷抱中時心中激起的摯愛;還有,在他那令人眼花繚亂、灑滿陽光的吉卜林格調的青春頂峰,他穿上第一上尉的軍裝時如癡如醉地臣服于19 世紀軍國主義充滿吸引力的誘惑之中,快樂地邁著滿滿30 英寸長的大步、伴著蘇澤軍隊樂曲的旋律,帶領西點軍校的學子們跨過“平原”。

奇妙的靜態畫面反反復復地旋轉著,跳過了他作為新生時慘遭戲弄的時光;他在西點軍校自我發現的時光;德高望重的麥克阿瑟法官留著滿嘴的胡子、叼著雪茄,在華盛頓N 街1201 號宅邸中主持王朝般盛宴的時光。每一刻鐘報時一次的畫室鐘表;萊文沃思的交班儀式;父親給他講述的謝爾曼麾下無畏的聯邦軍(藍衣男孩)的故事;母親飛揚跋扈地指揮他奮斗、奮斗,叮囑他永遠也不能在獲勝之前放下刀劍;克拉格步槍干脆利落的聲響,還有他和哥哥在堡壘柵欄外的沙漠里玩耍時溫暖的沙子給裸露的雙腳帶來的刺痛感; 日落時隆隆的槍聲,以及平克妮向下歪著頭時映照在懷中那個抓著她層疊的衣裙、仰起頭來的孩子臉上柔和而又光亮的微笑;他在搖籃里醒來時耳邊響起的金色軍號的聲音,軍士們在門外的閱兵場上高唱的歌曲旋律;還有,在他頭頂廣袤的天空里驕傲地鼓動飄揚的軍旗,軍旗,軍旗。

新書資訊

新書資訊 新書推薦

新書推薦