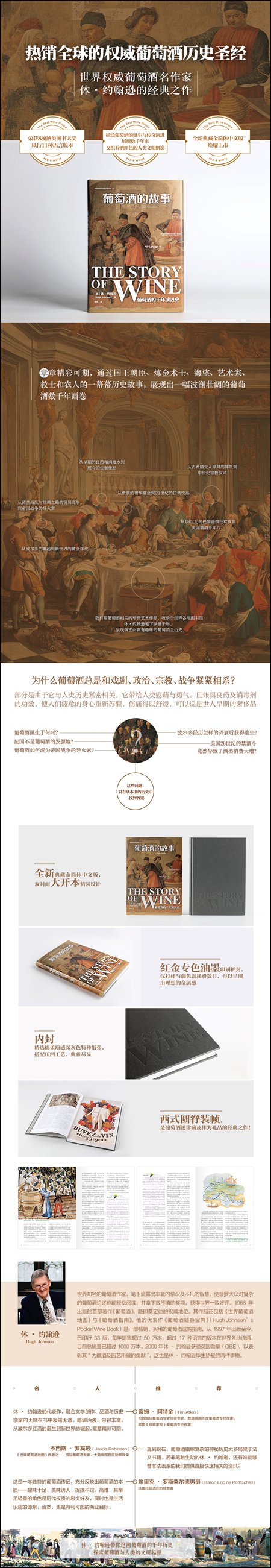

《葡萄酒的故事》是全球權威的葡萄酒歷史圣經,也是步入浩瀚酒世界的經典啟蒙書;共榮獲8項酒類圖書大獎,暢銷世界近30年,風行11種語言版本。

葡萄酒,這神妙的水滴,從早期的良藥和消毒水到現今的佐餐佳品,從古希臘受人祟拜的神祇到中世紀宗教儀式,從貴族的奢華宴會到21世紀的日常飲品,從荷蘭商隊與絲綢之路的貿易競爭,到帝國戰爭的導火索,從18世紀的巴黎香檳狂歡夜到美國禁酒令年代,從波爾多的崛起到新世界的黃金年代……通過國王朝臣、煉金術士、海盜、藝術家、教士和農人的一幕幕歷史故事,展現出一幅波瀾壯闊的葡萄酒數千年畫卷。《葡萄酒的故事》為我們描繪的不僅僅是酒的誕生與傳奇演進,更是交織著酒紅色的人類文明倒影!"

海報:

休·約翰遜是世界久負盛名的葡萄酒名作家,他寫就的《世界葡萄酒地圖》《葡萄酒的故事》等都是酒迷必收藏的經典巨著。

《葡萄酒的故事》從世界各地圖書館收錄了數百幅與葡萄酒相關的珍貴藝術作品,本書共榮獲8項世界酒類圖書大獎,風行11種語言版本,是全球暢銷、權威的葡萄酒演進史。

休·約翰遜筆下縱橫千年,呈現恢宏而富有趣味的葡萄酒全歷史。全書內容豐富,筆調活潑,從波爾多紅酒的誕生到新世界的崛起,章章精彩可期。不論是對于剛進入葡萄酒世界的入門者或是專業的葡萄酒迷,都是案頭必收的一本經典圖書!

全新典藏金簡體中文版,光彩奪目的金色護封與西式棉柔質感灰色內封絕美結合,典雅復古,是葡萄酒迷珍藏及作為禮品的經典之作!

前言

自滅世洪水以降,葡萄酒農便被與農民、藝術家、勞役者、夢想家、享樂主義者、受虐狂、煉金術士及會計師等名稱畫上等號。

在長達25 年的品酒生涯中,我累積的相關知識越多,越相信除了葡萄酒之外,沒有其他東西與人類的歷史具有如此緊密的關系。紡織品、陶瓷制品、面包與許許多多的日常用品也可追溯至石器時代,然而,唯獨葡萄酒具有神圣的意義和治愈病痛的力量,令其本身也被賦予了生命。

為什么葡萄酒如此特別?部分是由于它與人類歷史緊密相關,它帶給人類慰藉與勇氣,且兼具良藥及消毒劑的功效,使人們疲憊的身心重新蘇醒,傷痛得以舒緩,可以說是世人最早的奢侈品。但是,因為葡萄酒難以捉摸,所以質量差異極大,價值亦不相同,以至于每個產季或每個葡萄園所生產的葡萄酒特性也大不一樣。

著手論述相關故事,使我對葡萄酒的歷史有了較為詳盡的了解:那是查理曼大帝的最愛,這瓶最受亨利四世的青睞,而另一瓶則治愈了路易十四的瘧疾……古典學者總愛談及歷史上的名酒,卻沒有詳細解釋到底何謂好酒,以及歷史上的標準為何與今天大相徑庭。昔日的我并不關心葡萄酒的趣聞逸事,對于飲用的酒的質地也不甚了了,第一本拙作《葡萄酒》(Wine)中相關的論述實顯不足。

葡萄酒無窮的神秘變化推動我拿起筆桿,將無法捉摸的氣味轉變成能夠閱讀的文字敘述。

要知曉同一山坡上相鄰的兩個葡萄園,或同一山谷中相對的兩個葡萄園之間的關系,語言并不是理想的工具。這是地理問題,所以地圖的繪制實屬必要。當我把葡萄園的位置標于地圖上時才赫然發現,這樣做不僅能夠記住葡萄園的地理位置,就連葡萄酒特殊的風味與香氣也能依照地理風土條件清楚地界定了。

然而,單靠地圖是不夠的,為了解今日葡萄酒的釀造方法、葡萄園和酒窖的設置,以及相關從業人員,只有以百科全書式的寫作,才能回答消費者提出的種種問題。只是,提出的問題永無止境。

探究事物的原因與起源可是完全不同的范疇,我需要比以前更加努力地閱讀相關書籍,還需要學習應用研究調查系統;我需要從已消逝的時光中重拾想象的空間,還需要在成堆的文件中辨別真偽。這是歷史學家的工作,我無能越俎代庖。所以我把這本書定名為《葡萄酒的故事》,這是我自己對葡萄酒歷史的詮釋,探討不同年代的相關內容,據以推論為什么我們今天能有如此豐富的選擇,而為什么有的產品已然消逝無蹤。

想要認識葡萄酒,得先從人類的歷史著手。它帶來歡樂,是神妙的崇拜對象。它帶給世人無窮的啟發,卻又讓人沉淪,成為騙子、醉漢、叛徒和謀殺者。醫生用它治療病患,政客用它行騙,上至僧侶修士,下至海上航行的水手都不能沒有它。

葡萄酒可能是人類學習生態學的第一堂課,自此宣告了生物化學的誕生,促使人們渴望追求知識,同時也讓貪杯者萎靡不振。

40年前,因受疾病、戰亂與貧困所擾,葡萄酒相關行業深陷谷底,毫無利潤可言。比較之下,現在是前所未見的黃金時期,各色酒款齊備,好酒的數量不斷攀升,儼然形成國際性的產業和橫跨大半個地球的文化網絡,品酒者無所不在,少數反對者的另一種聲音變得似有若無。

人們長久地熱衷于討論葡萄酒,現在就是認識它的最佳時機。

我想表達謝意的朋友有很多,首先是已故的詹姆斯· 米契爾,這位好友同時也是米契爾· 比茲雷出版社的創始人之一,他對我不斷鼓勵,才有本書面世的一天。談到研究工作,我總是求助于劍橋大學年輕的歷史學家海倫· 貝蒂森,她聰慧勤奮、認真忠誠,是每位作者夢寐以求的好伙伴;長達四年的時間里,她埋首于圖書館,從世界各地搜尋有關的珍貴插圖。

此書的完成延遲了兩年的時間。因為我想用另一種方式講述相同的故事,遂與馬龍·吉爾制作公司、波士頓公共電視臺、波士頓公共廣播服務公司及倫敦的第四頻道攜手制作《佳釀─酒的歷史》(Vintage: A History of Wine)共13 集的電視紀錄片,并獲得班非慈善基金會的贊助。基金會的捐款人約翰和哈瑞· 馬利安尼是全世界最執著、最慷慨的愛酒人士,讓我在此向你們表達誠摯的謝意。

因為電視節目的工作關系,我得以走訪各地去發掘并解釋葡萄酒的多面文化,第一批受訪者就是麥克· 吉爾與克里斯多夫· 羅林。隨著節目的進行,探討的內容愈趨深入。攝影師總是能看到我們忽略的地方(錄音師的耳朵也是出奇的敏銳)。

在米契爾· 比茲雷出版社工作的同僚,其工作性質雖然不如拍外景那樣多彩,但工作壓力卻一樣大。自律甚嚴的他們忙著書本的編輯與策劃;從最初的編輯狄· 泰勒與戴安· 彭杰利,到幫助我刪潤新版本的瑪格麗特· 蘭德、茱利亞· 謝柏和蘿拉· 希克斯,還有亞希亞· 威廉斯,讓這本書有了嶄新的面貌,我對他們的感謝非文字所能表達。

休·約翰遜(Hugh Johnson)是世界知名的葡萄酒作家。筆下流露出豐富的學識及不凡的智慧,使普羅大眾對復雜的葡萄酒論述也能輕松閱讀,并拿下數不清的獎項,獲得世界一致好評。1966年出版的首部著作《葡萄酒》,隨即奠定他的權威地位。其作品還包括《世界葡萄酒地圖》與《葡萄酒指南》。他的代表作《葡萄酒隨身寶典》(Hugh Johnson’s Pocket Wine Book)是一部暢銷、實用的葡萄酒選購指南,從1997年出版至今,已印行33版,每年銷售超過50萬本,目前總銷量已超過1000萬本。2000年休·約翰遜獲頒英國勛章(OBE),以表彰其“為釀酒及園藝所做的貢獻”,這也是休·約翰遜畢生熱愛的兩件事物。

休·約翰遜曾說道:“25年來沉浸在葡萄酒的美好世界,當時了解得愈多,愈相信葡萄酒與人類的文明是同步發展且相互交織,可追溯到石器時代。歷史上,只有葡萄酒能撫慰人心,排解煩憂,增加勇氣。它是千年來的奢侈品,也是受人祟拜的神之化身,足跡遍布世界各地,跟隨著這些蹤跡才得以完成本書。”

前 言

第一章 忘卻煩憂的力量

第二章 第一次踩葡萄

第三章 法老與他們的葡萄酒

第四章 希臘:酒紅色的海洋

第五章 飲酒神祇

第六章 《論農業》

第七章 猶太生活與基督教儀式

第八章 綠意盎然的國度

第九章 帝國的繼承者

第十章 釀造與品嘗中世紀的葡萄酒

第十一章 修道院及其統轄

第十二章 英格蘭與加斯科尼:波爾多葡萄酒的誕生

第十三章 威尼斯商人

第十四章 征服者卡斯提爾

第十五章 “灌溉了滿腹的雪莉酒”

第十六章 飲料革命

第十七章 海洋上的馬車夫

第十八章 酒罐與酒瓶

第十九章 波爾多的重生

第二十章 第一位完美主義者

第二十一章 什么都行,就是不要波特酒

第二十二章 蜜釀托卡伊

第二十三章 大康斯坦提亞

第二十四章 不朽之島

第二十五章 大劇院

第二十六章 山丘拼圖

第二十七章 巴黎酒館

第二十八章 密室葡萄酒

第二十九章 一次喝三瓶

第三十章 法國大革命及其后期

第三十一章 酒廠與倉庫

第三十二章 香檳區釀造法

第三十三章 公牛約翰的葡萄園

第三十四章 東岸·西岸

第三十五章 黃金年代

第三十六章 關稅同盟

第三十七章 禍不單行

第三十八章 復興運動

第三十九章 西班牙再生

第四十章 危機50年

第四十一章 新世界的挑戰

第四十二章 舊世界的回應

摘錄1:波爾多的重生

17世紀末期的歐洲動蕩不安,各國赤裸裸地交相攻訐,幼稚的行徑如同孩童吵架。君主們只要一言不合,立刻發動戰爭。

王朝的繼承、敵對的宗教與君權神授的論點主導著貿易及關稅的價格戰,哪一國的船只應該載運什么貨品更是國際間爭吵不休的焦點。法國、荷蘭與英格蘭三國的情況尤其嚴重,鉤心斗角、背信忘義,國家之間的互信嚴重不足。

書中已有許多例子說明了政治對商業產生的影響,而商業決定了葡萄酒的流行趨勢。政治的混亂雖然導致貿易停滯,然而,商人自會尋找商機,特別是葡萄酒,恰好符合新興消費者喜歡的多樣選擇。

1663年4月10日,英國日記作家佩皮斯在發誓絕不再碰一滴酒三個星期之后,這位時年30歲的年輕作家在倫敦倫巴底街的“皇家橡樹餐廳”享受了一個美食佳釀的夜晚。第二天,他以特有的日記寫下波爾多歷史上最重要的品酒筆記:“我嘗了點兒名為‘歐布萊恩’(Ho Bryan)的法國酒,令人驚艷,從未有過的美好回憶。”佩皮斯沒有出眾的品味,只喜歡跟隨流行,卻誤打誤撞地為一款全新的葡萄酒留下首篇完整的品酒筆記,并以“令人驚艷”一詞,成功地描述了新產品的特色。作家贊不絕口的酒正是奧比昂酒莊(Haut-Brion)的產品,這是波爾多第一瓶以酒莊名稱

作為產品名稱出售的葡萄酒,也是后來酒莊葡萄酒的原型。

1600年以來,英格蘭一直是波爾多葡萄酒的主要消費地區。但是所謂的葡萄酒,不過是一桶一桶的商品,質量的好壞要看新鮮程度、季節與所有經手人的誠信。面對著威脅日深的新飲品及荷蘭小氣鬼,突然間,當地最活躍的大理院首長出面自動請纓。1660年起,他將自己的酒莊名字當作“品牌”(此名詞尚未問世)名稱,以相當便宜的價格對外促銷(以現代使用的“促銷”一詞形容最貼切不過),目標不僅限于當時最大的買主荷蘭人,并且鎖定忠誠度最高、采購歷史最悠久的倫敦市場。

彭塔克家族(Pontac)如日中天的權勢已超過百年,他們是地主、律師、新興商賈,也是工匠的后裔,躍升(至)貴族階層不過是時間問題。1505年,出身彭塔克家族的阿爾諾,通過外銷葡萄酒與進口成衣的傳統手段當選波爾多市長。

數百年來,經由類似的關系與渠道,彭塔克家族建立了崇高的社會地位。行商獲利買來了土地,土地即可換得權利;隨著時代更迭,舊時貴族一一隕落,只有他們憑借著敏銳的商業本能,毫不畏懼新階級的挑戰,依舊保持屹立不倒。

1660年,另一位阿爾諾掌管大權,從世襲的鄉村房舍出發,騎馬往南一小時,抵達其曾祖父創建的奧比昂莊園,石砌的建筑聳立在沙礫遍布、氣候干燥的格拉夫地區(Grave,是法語的“沙礫”之意)。由經驗得知,這塊不毛之地無法耕耘其他農作物,只能種葡萄。數百年來受人景仰的大主教莊園(Archbishop’s Estate)就在附近。但是在17世紀的阿爾諾之前,沒有人認為這里值得投資。

公元1647年,就像是呼應阿爾諾一般,波爾多成立專門委員會,依葡萄酒的質量好壞制定售價,這也成為1855年建立的分級制度的先聲。價格直接反映出新荷蘭的影響力。1635年,荷、法兩國締結為邦交國,至1647年,荷蘭已主宰了波爾多市場的走向,售價最高的自然是荷蘭人喜歡的蘇玳甜酒。酒色深濃的沼澤區葡萄酒(palus wines)是用小維爾多葡萄(Petit Verdot)釀制的,多見于多爾多涅河與加倫河匯流的貝斯沙嘴周邊。然而,這份售價表并未明列出好的波爾多葡萄酒,僅針對質量粗糙的沼澤區葡萄酒,也不見任何一家酒廠的名字。于是阿爾諾鎖定新市場。

除名稱之外,佩皮斯筆下“令人驚艷”的“歐布萊恩”與其他產品到底有何差異?我們只能假設,阿爾諾對釀酒的要求與其社會地位一樣高,況且,他擁有身為完美主義者需要的優越條件:他的名字就是金錢;他大可以限制葡萄產量,以使香味與香氣達到頂點;他可以拒絕接受帶有霉味及預后不佳的葡萄;他會利用榨汁加強波爾多葡萄酒的特色與顏色(也可能葡萄浸皮的時間較長,因為書籍記載的彭塔克酒顏色深濃);他使用新木桶釀酒,并總是習慣裝滿。

到了18世紀,較具規模的酒廠若思推出代表作品,阿爾諾的釀造方法算是標準流程,但在當時,一切都還未知。

沒有證據顯示阿爾諾特別種植了某一種葡萄,也缺乏老葡萄藤釀出的酒較好喝的相關敘述。雖然在面積遼闊的葡萄園里只種植某一種葡萄有點異常,但論及阿爾諾的豐功偉業,主要應該還是他的銷售手法。他將奧比昂列為“一級酒莊”;然后與300年后菲利浦· 羅斯柴爾德的看法如出一轍,他開始以家族姓名作為旗下其他葡萄園的產品名稱。出乎意料的,阿爾諾最重要的佩茲酒莊(Chateau de Pez)竟然不在格拉夫,而在尚未開發的梅多克北部的圣愛斯臺夫,那里交通不便,只能依靠河運往來。梅多克(部分來自城市以北的勒達庸)的葡萄酒同樣以“彭塔克”之名出售。挾著這兩個品牌,阿爾諾在絕佳的時機進攻倫敦市場。

1660年,帝制復辟,英格蘭國王重新登基,結束了近十年的清教徒統治。五年后,阿爾諾指派兒子弗朗索瓦—奧古斯特,以彭塔克的人像為招牌,創建了英格蘭(或許也是法國)有史以來最奢華的酒館,風靡全倫敦。店址就在老監獄的后方,開業近百年,直至1780年才正式歇業。此店也曾被封為倫敦“第一家餐廳”,消費昂貴,一頓晚餐要價2基尼;一瓶奧比昂葡萄酒7先令(其他品牌的好酒只要2先令)。當時,不論是彭塔克還是奧比昂,皆可零售,對象就是倫敦的貴族與走在時代尖端的文藝界人士。

阿爾諾的銷售策略完全成功,只是時間太早。1679年,因關稅爭議,英格蘭禁止出售法國葡萄酒,波爾多陷入一片愁云慘霧之中,柯爾貝爾打算趁機撤銷《葡萄酒管理條例》。1682年,阿爾諾過世,繼承人不明,訴訟不斷,最終走向法國莊園無法避免的宿命,只好分家。1685年,英格蘭市場重新開放,波爾多葡萄酒如潮水般大量涌進(從14世紀到20世紀之間,1687年是進口數量最多的一年),只是好景不長,三年后光榮革命爆發,極力反法的威廉三世下令再度關閉市場。

1692年至1695年,連續四年氣候惡劣,葡萄的收成驟減,無疑是雪上加霜。甚至連波爾多整整一年都不得不點頭允許朗格多克的葡萄酒經由米迪運河運銷,以彌補不足并提供巴黎(收成一樣凄慘)所需;位于拉羅謝爾與布雷斯特的海軍對英格蘭的禁運心生不滿,又無處發泄,只好借酒消愁。由奧比昂那幾年的出貨單據可知,法國海軍或波爾多餐館究竟喝掉了多少酒。梅多克地區依舊鮮為人知,剛剛才打響知名度的拉圖酒莊(Chateau Latour)也無法幸免,在1693年之前的整整四年,老板多萊德侯爵連一瓶酒也沒有賣出。

到1697年,形勢終于好轉,就英格蘭對法國葡萄酒征收的稅款高于西班牙與葡萄牙兩倍的事實,威廉三世與路易十四達成了協議。波爾多葡萄酒缺席已有十年,市面上的低價產品(不僅僅是葡萄酒,還有烈酒、咖啡、茶與其他項目)不斷問世,奇怪的是,英格蘭人民卻獨沽一味。如同阿爾諾· 彭塔克當年所料,波爾多葡萄酒再次問鼎英格蘭,竟然成為新時代政治人物的地位象征,與奢華畫上了等號。

從1699年到1700年波爾多港口的運輸數據,即可窺見端倪:出口總量共計86 000噸,運往英格蘭的最多不超過2000噸(官方統計),與銷往愛爾蘭的數量相當(都柏林的地位愈顯重要,其人口約為英格蘭的一半),1000噸送到蘇格蘭。而剩下的半數以上(白葡萄酒占多數)則供荷蘭、波羅的海與以漢堡為中心的日耳曼北部市場所需;另外(以紅葡萄酒為主)還運往布列塔尼與法國北部港口。至于走私進入英格蘭市場的數目則不明,位于法國沿海的迷你約島總是擠滿了許多小船,當地居民(如果真的飲盡全部的進口酒)每人每年的消耗量約在200升左右。

因自然環境的阻隔,梅多克遺世獨立,在波爾多以北、介于吉倫特河口與海洋之間是宛如舌狀的森林與沼澤,海岸邊遍布沙丘,河岸兩旁則是數百萬年不變的沙礫“土丘”。北部最狹窄的地區(下梅多克)只見沼澤,自遠北而來的羅馬人只在圣愛斯臺夫西邊約4.8公里處的小島(現在的布里昂,當時稱作“諾維瑪格斯”)定居,養殖牡蠣維生。直到17世紀初期,荷蘭人用干燥器排出沼澤積水,肥沃的土壤終于得見天日。

“蠻貊之邦”是16世紀梅多克的好寫照。百年戰爭期間,吉倫特河沿岸雖然建有零星的城池,但是缺乏陸路交通,只能依賴船只在瑪科、瑪歌、圣朱利安、波依雅克與圣愛斯臺夫等港口與突堤港之間來來去去。只有距離波爾多最近的布隆柯弗與勒達庸村,才會在酒館賣酒。梅多克大多數的地主都是遙領地主,從分散在森林的簡陋小屋收取微薄的租金。葡萄只不過是賴以為生的農作物之一。1572年,拉菲莊園即分租給六十幾位佃農種植小麥。

然而,就在彭塔克家族在格拉夫辟建葡萄園不到數年的時間,波爾多的律師與大理院成員紛紛在梅多克如法炮制。舊時代的貴族巴不得將這些荒涼地段趕緊脫手,一出出的并購游戲陸續登場。令人驚訝的是,第一樁被合并的莊園直到今天仍然名列“一級酒莊”。這些野心勃勃的投資客深知,如奧比昂一樣,具潛力的就是最不起眼的沙礫土地,尤其是梅多克低矮坡地(實在無法將之稱作山丘)的最高處,也就是拉菲、拉莫特與布里昂等地。

16世紀70年代,皮耶・萊斯托納克(Pierre de Lestonnac)著手購置拉莫特─瑪歌周邊的零星土地,成為后來的瑪歌莊園(Chateau Margaux)。同一時期,彭塔克又買下圣愛斯臺夫、勒達庸與下梅多克的土地。1595年的數據最完整齊全,出自圣蒙貝爾拉圖莊園(Latour de St.-Mambert)的莊主德米勒,這個莊園也就是我們所熟知的拉圖酒莊。德米勒之德尼從握有小塊田地的佃農手中買下附近所有的土地,于17世紀50年代,將原來的封建采邑成功地轉型為當代規模的酒莊,并交由職業經理人負責管理。同時,他還將種植小麥的農地改種葡萄,憑借著本身擁有的特權優勢,以淺底駁船(gabare)北上,將釀好的葡萄酒運送至波爾多的市場拍賣。

新崛起的貴族從荷蘭人(及其水利技術)的遺澤中賺取大量金錢。荷蘭人當年在河岸邊黝黑的沼澤地里辟建了整齊劃一的葡萄園,同一品種的葡萄樹筆直排列,以便于耕牛穿梭犁土。反觀波爾多的舊式葡萄園,欠缺規劃,亂七八糟的葡萄樹堆擠成長,層層繁衍,只能由葡萄農拿著鏟子辛苦耕耘。

德尼去世后,拉圖的產業由早已擁有瑪歌莊園的萊斯托納克繼承,按繼承順位,他又可獲得奧比昂的部分土地。基本上,所有的繼承人都是一家人,或者說是當地政治家緊密的結合,才發展出波爾多的酒莊概念,“一級酒莊”從此形成。

1697年的條約并未帶來永久的和平,英格蘭的“一級酒莊”還來不及邁出步伐,戰火已經接踵而至。西班牙、葡萄牙,以及托斯卡納裝在細頸酒瓶里、以柳條包覆的“佛羅倫薩”葡萄酒,已成為迎合伊比利亞飲食習慣的另一選擇。當戰事再起,西班牙(變成敵軍)葡萄酒被列為禁酒,葡萄牙人則樂不可支。英格蘭大眾漸漸習慣了里斯本的白葡萄酒與波爾圖的紅葡萄酒,尤其喜歡馬德拉與葡萄牙人民的愛、來自亞速爾群島的“法雅爾”(Fayall)。另外,從萊茵南下的白葡萄酒也有助于緩解市場所需,對此,阿姆斯特丹商人功不可沒,即使在1705年到1709年戰事最熾熱的時候,他們仍有本領拿到波爾多的通行證。至于好的波爾多葡萄酒與其他法國酒,就只能依靠在英吉利海峽及西部游走的各方海盜了。劫掠來的“戰利酒”在倫敦、布里斯托與普利茅斯的咖啡館里拍賣,由記錄中不難看出“一級酒莊”的驚人成長,成交價格充分展現出英格蘭人民的高度忠誠。只是,在隔絕英法兩國、海盜猖獗的狹窄水域上搖晃的寶物,究竟是什么滋味?這個問題可能永遠也沒有答案。

1703年開戰以來,第一艘落入虎口的是“丹尼爾先知號”,裝載著波爾多與“高地”白葡萄酒及未具名的波爾多葡萄酒,一樽白葡萄酒8英鎊,波爾多葡萄酒25英鎊。“金色珍珠史特汀號”(顯而易見是波羅的海籍)上裝載的與前述的內容物相仿,但是波爾多葡萄酒的質量不一,最后的成交價落在一樽8~60英鎊之間。其余倒霉的船只運送的是西班牙酒。

1705年,拍賣市場出現盧瓦河產的酒、白蘭地,以及波爾多、“高地”和西班牙質量一般的產品。同年5月,“一級酒莊”連續拍賣會的序幕拉開。首批200桶酒來自奧比昂與彭塔克(一次拍兩桶);一個月之后,又有230桶奧比昂與“瑪歌茲”(Margose)葡萄酒拍賣(此時的瑪歌酒莊與奧比昂為同一人所擁有);兩周以后,“圣尚巴提斯特號”帶來288桶彭塔克、瑪歌與奧比昂葡萄酒,成交價格大約為一樽60英鎊。

突然間涌入這么多來自同一個莊主的產品,實在讓人心生疑惑。數年前,奧比昂的產量只有50多桶,即使加上佩茲與其他產區最多也不過718桶。試問,有哪位老板會這么大膽,同時把所有的貨品分裝在三條船上?目的地呢?買主又是誰?難道是阿姆斯特丹一位神志不清的商人愿意承擔這么大的風險?

我想過各種可能。首先可以確定的是,彭塔克與多萊德家族決定再次進軍倫敦,無論是戰云密布還是和平時期,這里都是最重要的市場;再者,海盜可拿到大半的拍賣所得(剩余的扣除給付咖啡館應得的費用后進入政府口袋),也許酒莊莊主才是真正的幕后黑手?沒有人能承受所有的收獲年復一年地(事實證明的確如此)落入敵方之手。所以最簡單的解釋就是,通過安排好的買家,在拍賣會上以事先議定的價格買下這些酒,再運回波爾多,當然,付給買家的傭金想必高得驚人。

無論運作方式怎樣,波爾多另外兩家“一級酒莊”也開始仿效。1707年5月,“整批的新法國波爾多”出現在倫敦塔附近的“釀造商之鑰”咖啡館(Brewer’s Key),“包括拉菲、瑪歌與拉圖酒莊”,而且全部都是當季的新酒,連“酒渣”都還沒瀝除呢!但就在同一周,“自由號”又被搶走了200桶奧比昂。誰會相信這一切純屬偶然?如果打開市場僅有的方法就是偷走自己的貨品,又不會造成損失,那又何樂而不為呢?

戰爭末期,梅多克的酒莊莊主想必深有體會,只有和平才能帶來財富。荷蘭人在波爾多的影響逐漸減弱。1709年,他們連一張通行證都沒有拿到,他們愛的白葡萄酒與沼澤區葡萄酒的價格開始滑落。英格蘭人的目光已經轉向前景無限的梅多克,“新法國波爾多”一躍成為市場新寵。據品酒筆記描述,“新法國波爾多”的風味前所未有,不僅如佩皮斯筆下的“令人驚艷”,且“果香十足、深度不凡、清新又細致”。

1709年,酷寒的嚴冬橫掃歐洲北部,重創波爾多,梅多克搭上戰爭末期葡萄園亟須重建的列車,開始了現代形容的“瘋狂栽種”。20年后,今天的梅多克就此誕生。

摘錄2:不朽之島

在葡萄酒歷史的洪流中,市場決定論是不變的真理。當然,必須具備的條件是優良的葡萄品種與適宜的氣候,但因市場需求引進的投資與勞動才是最重要的推手。唯有一種葡萄酒與眾不同,它硬生生地被推進歷史的舞臺,展開多舛的命運,它就是馬德拉酒。如果馬德拉從未跨出美好的祖國,或者只是被載運到1000 多公里之外的歐洲,那它出眾的特質將會被永遠埋沒。但是命運推著它往前,去適應難以忍受的酷熱環境,成為當今(或者應該說有史以來)歷史最悠久、最奢華的刺激飲品,也是生命力最旺盛的葡萄酒。馬德拉酒的市場遍及全球,甚至跨越赤道,依舊不減魅力。

馬德拉群島位于距離摩洛哥約640公里的大西洋,是古人所謂的布萊斯特群島中位置最近的島嶼,極可能就是亞特蘭蒂斯傳說的誕生地。

14世紀的探險年代,熱那亞人沿著非洲沿岸南行,發現了加那利群島,這也是第一個被再次發現的群島。往西邊直行,駛向太平洋的船只沒有安全返回的記錄,直到1345年,一艘從布里斯托出發的商船“拉威利費爾號”被吹往地中海,歷經13天的狂風暴雨,終于停靠在一處不知名的小島上。商船上,布里斯托的探險商人馬契帶著貴族的女兒私奔,不幸雙雙死于島上,尸體就埋在同名(葡萄牙文)的馬齊科(Machico)村的海邊。

生還的船員往東返航,途中卻被摩爾海盜所劫,連同船只被帶往丹吉爾,關入大牢。他們在獄中遇見來自塞維爾的俘虜德莫拉萊斯,便將經歷盡數告知。德莫拉萊斯本是舵手,給付贖金后隨即返鄉,但在路上再次被擒,動手抓人的就是航海家亨利的手下貢薩爾維斯,人稱“獨眼扎爾科”。

兩年后,就是1418 年,扎爾科與熱那亞籍舵手佩雷斯特雷洛一起前往西非,途中被狂風吹往馬契當時旅程的終點站。往西南方的水平線望去,濃密的云層“就像從地獄入口升起的煙霧”。經驗豐富的熱那亞舵手深信那里必定是個略具規模的島嶼,決定留在當地,扎爾科兼程趕回葡萄牙上報亨利親王。親王派遣軍隊與所需的物資,在1420 年7 月抵達,佩雷斯特雷洛將小島命名為馬德拉島(意大利文Lolegname),也就是葡萄牙文的“樹木”之意。

島上杳無人煙,從海岸到最高1.8公里的峭壁,完全被濃密的森林所覆蓋。當地氣候與距離約640公里遠的撒哈拉沿海差異甚大,一樣溫暖,卻有充沛的雨水及肥沃的土壤。亨利授權扎爾科管理,種植甘蔗與來自克里特島的葡萄。從稅收的角度來說,稻作當然比不上東地中海被土耳其鯨吞蠶食的奢侈品。

農業耕種得先從放火開始,只有燒掉大片的森林,才能著手建造住宅定居。傳說這場大火足足燒了七年,留下養分十足的灰燼。甘蔗的種植非常成功。之前,歐洲的砂糖來源多依賴西西里島、東地中海與北非,少數來自安達盧西亞與阿爾加維,物稀價高。從1470年到1500年之間,因馬德拉甘蔗種植的成功,歐洲的糖價跌落近50%。16世紀初期,馬德拉成為全球最大的砂糖產地。

早在1456年的文獻中,即有英格蘭進口馬德拉葡萄酒的記載。

在所有的太平洋群島中,首先打開市場的是加那利葡萄酒,且小有名氣。由西班牙的雪莉袋酒混合馬拉加酒而成的加那利袋酒,16世紀中葉即在英格蘭市場擁有一席之地。莎士比亞最生動的品酒筆記就是描寫加那利:“是值得搜尋的佳釀;濃郁的香氣充滿全身,使人不禁自問:‘到底是什么酒能有這樣的滋味?’”一般來說,以馬姆齊為釀酒葡萄的加那利酒比雪莉袋酒甜,類似馬拉加酒,以來自特內里費的維多妮亞干酒質量好,酸度偏高,耐久存,而維多妮亞(Vidonia)其實就是采用馬德拉的維蝶羅葡萄(Verdelho)。橫跨17世紀與18世紀,加那利葡萄酒席卷了北歐,17世紀60年代在英格蘭達到最高峰。

馬德拉酒興起的部分原因是獨特的土壤、氣候等自然環境,更重要的是地理位置,它恰好位于大西洋航線上。但是它的未來卻操控在美洲手中。第一次的嚴重打擊來自巴西,巴西當地的甘蔗物美價廉(奴隸的工資便宜許多),馬德拉頓失優勢。16 世紀70 年代,島上居民只好轉種經濟效益最高的葡萄。然而,即便由馬姆齊葡萄釀造,該產品依然過于清淡,酸度又高(對袋酒的愛好者來說更是如此)。福斯塔夫就是拿這種酒搭配冷雞腿,難怪抱怨連連。

第二次危機,起因于英國人在北美與西印度群島的勢力拓展。1607年,弗吉尼亞成為英國殖民地,1629年加上馬薩諸塞灣,1632年是馬里蘭。背風群島與巴貝多島也在17世紀30年代成為英屬地。1655年,克倫威爾從西班牙人手中搶下牙買加。1663年,南卡羅來納成為新興移民地。查理二世在位期間,從北美沿海直到南方的西印度群島是人人垂涎的葡萄酒市場。國王繼續推行克倫威爾的《航海條約》,賜予英國船只從歐洲載運貨品至各個殖民地的專賣權。至于殖民地的船只,一定得先抵達英格蘭才能載運所需的物資。

查理二世唯獨對馬德拉酒另眼相待。有人說這是為了顧全葡萄牙籍皇后的面子,有人說是國王不敵特有的非洲異國風情,反正絕對不可能是政策的疏忽。即使只是簡單的補充飲水,前往美洲的所有船只也都會在馬德拉稍事停靠,其原因就是風向。在盛行風的吹拂下,北大西洋的航路讓人寸步難行。葡萄牙南端的航線約是北緯30°,介于馬德拉與加那利群島之間,往西直行應抵達百慕大、查爾斯敦與塞芬拿,但是北美沿海的盛行南風卻將船只推向更北的港口,因此,無論是從英國還是美洲出發,都能輕而易舉地抵達馬德拉首府豐沙爾的海港,順利裝載葡萄酒。

此時運送的馬德拉酒大部分為一般飲用,于9月釀造,12月或1月換桶,然后趕緊裝船出售,在一年內飲畢。馬姆齊酒則不同,它選用好產區的葡萄,濃郁香醇,僅占總產量的4%。好的干酒是塞西亞(Sercial),傳說其釀造葡萄與雷司令葡萄相同。事實上,塞西亞與萊茵葡萄酒都是歷史最悠久的白葡萄酒,朱利恩就曾比較過兩者的異同。介于塞西亞與馬姆齊之間的是布阿爾(Bual,或稱Bagoual),甜度濃醇適中;維蝶羅釀制的產品或柔順或清爽。麝香葡萄與特蘭特茲葡萄(Terrantez,幾近絕跡)的質量亦佳。日常飲品則以汀塔葡萄(Tinta)釀制為主,味道酸澀,但可治療痢疾,是熱帶地區的暢銷飲品。

馬姆齊酒的久存成熟的歷史始于豐沙爾的酒商,他們希望能因此提高售價。但是當地缺少陰涼的酒窖,只好把酒桶置于露天或是酒廠的倉庫。高溫加速氧化,酒轉變成棕色,味道卻大幅提升。運抵目的地后,酒商利用虹吸原理將酒桶里的酒抽入以柳條編護的大玻璃瓶或圓壇內,再次曝曬于酷暑的艷陽之下,徹底氧化。這一系列錯誤的方式卻造就出了醇厚香甜的葡萄酒,其味道甚至可媲美法勒尼安,相信普林尼也會聳肩贊道:“沒錯!”

17世紀,馬德拉島陷于長期饑荒,尤其是1640年以后,葡萄牙與西班牙(然后是加那利谷倉)再次交戰,情況更加惡化。雖然亞速爾群島的谷物豐沛,但是里斯本當局指定僅供摩洛哥戍守的軍隊專用,馬德拉只好自力更生,要求買酒的外籍商船先繞道亞速爾群島再回來運貨(可惜效果不明顯)。如果北美洲的稻作生產過剩,馬德拉就忙不迭地提供互惠貿易的條件。最重要的糧食提供者是新英格蘭,“馬德拉只能以葡萄酒,除了葡萄酒還是葡萄酒作為回饋”,傳說,就是葡萄酒“軟化了清教徒的鐵石心腸”,使新英格蘭海港的居民更具人情味。

舊英格蘭與葡萄牙雖是兄弟之邦,但是長期以來也是加那利的忠實顧客。倫敦的利益系于馬德拉葡萄酒在美洲的發展。偉大的植物學家班克斯爵士與庫克船長同乘科學考察船“奮斗號”前往澳大利亞,記述了1768年馬德拉島的美景:

“當船只緩緩靠近岸邊,美麗的島嶼在眼前出現,山丘兩側的葡萄園一望無際。島上的居民純樸天真;使用的容器原始簡單,連僅有的貿易對象葡萄酒的酒器亦不例外。釀酒的首要步驟是將葡萄倒入正方形的大木桶,脫掉襪子與上衣的奴仆運用手肘與腳,用盡全力擠壓出葡萄汁;接著以繩索捆綁葡萄莖干等,倒入另一個形狀相同的木桶,一端以杠桿加壓,另一端系緊石頭,以螺旋方式控制起伏。這就是他們釀酒的方式,也是僅有的方式。也許在大洪水摧毀了人類與技術之后,諾亞在新建的葡萄園也采用同樣的模式。如果他還記得災難之前的學習所得,方法自會更加先進。”

庫克船長從馬德拉島帶走超過3000加侖的葡萄酒,供“奮斗號”94位船員與科學家所需。為了確保酒質不受長期航行的影響而加入了白蘭地,飲用時間延長至兩年六個月。

同樣自此時開始,全新的市場名字出現在酒莊(英籍莊主的數目不斷增加)的賬本記錄上,英國在印度的殖民地(15 世紀,葡萄牙在此建立工廠,成為穩定的產地)代表著璀璨的未來。馬德拉島是東印度公司的商船前往美洲的交通要道。自19 世紀初以后,大半船隊的標準路線是跨越赤道,繞道好望角,再通過赤道返航,東印度群島與西方世界因此相互影響。科薩特戈登公司(Cossart,Gordon and Co.)是島上創建最早的公司之一,記載了葡萄酒隨著皇家軍隊深入印度各地的詳情,足跡涵蓋密拉特、班加羅爾、塞康德拉巴德、拉瓦爾品第與勒克瑙。

旅程初始時,馬德拉新酒清淡無味,酸度明顯過高。加入白蘭地提高酒精濃度可應付長途旅行所需,“一大酒桶的馬德拉搭配兩水桶的白蘭地”,與18世紀中葉的波特酒相差不遠。無論是馬姆齊、布阿爾或是維蝶羅葡萄,都免不了增添未發酵的葡萄酒汁與白蘭地的混合物(vinho de surdo)以增添甜度。對酒質本就穩定的馬德拉酒而言,白蘭地如虎添翼,添加的糖分更增香醇。

如果橫越大西洋(或是赤道)對酒具有莫名的好處,從結果可以印證,來回兩次的效果更好。18世紀下半葉,倫敦下令,作為壓艙物的馬德拉酒桶必須先行裝載于前往西(或是東)印度群島的船只,然后再隨船返回歐洲。

從豐沙爾出發前往孟買,再返回倫敦,至少需要六個月的時間,因此酒桶的容量與硬度都經過特別打造,它們被穩妥地置于公司商船的艙底,長期接受烈日的曝曬,浸泡在漏水的船艙。為什么酒沒有因此變質,一直是人們不解的謎題。相反,經過如此令人不堪的折騰,反而更見柔滑香醇,豐富的香氣也一并保留,令人不解又愛不釋手。至于馬德拉酒儲存的方法就更加詭異了,照朱利恩的說法,當地人直接將酒瓶插入馬糞肥料堆中6個月。這對提高質量真有幫助嗎?若非出自朱利恩的口中,一定會被斥為無稽之談。

隨著工業技術的改進,跨越大半個地球的航行終將走到盡頭。如果只是需要長期處于高溫的環境,還有更簡單的方法。1794年,豐沙爾出現第一座高溫加熱室(estufa),以巨型火爐燒滾沸水,大量的蒸汽取代了酷熱的氣候,大酒桶成堆疊放在潮濕密閉的房間長達數月。沒有顛簸的旅程,也沒有艙底難聞的泡水味。

起初,人工加熱的產品被視為次級品。1832年,朱利恩寫道:“爐火加熱永遠比不上航行千里的香醇。后者經過三四十年,瓶內結有一層厚度相當的純白結晶體,一旦打開瓶子,香氣撲鼻。”近兩百年以來,出自高溫加熱的馬德拉已經是質量優良的保證,醉人的香氣無從挑剔;人工加熱的馬姆齊酒極耐久存,可超過百年以上,多層次的濃郁風味幾達巔峰,若再經擺放,將會愈陳愈香。沒有一種飲料或食物能像陳年馬德拉酒一樣不朽。

繞行大半個地球的馬德拉酒直到第一次世界大戰后才真正偃旗息鼓。19世紀,全球所有的葡萄園幾乎盡數毀于葡萄病菌的侵襲,至今猶未恢復。

新書資訊

新書資訊 新書推薦

新書推薦